NEWS

发布时间:2025-07-24 15:27:47

G50农业产业生态系统私董研讨会(第二阶)合影

在农业迈入全球化与数智化融合发展以及向生态转型交汇的关键时期,G50农业产业生态私董研讨会(第二阶)于2025年7月20日至21日在北京·大北农凤凰国际创新园圆满举行。

本次研讨会以“熵减置换,系统升维”为主题,由紫荆创新农业研究院副院长兼生态架构总顾问王瑞波老师以及清华大学工业工程系博导、中国产业发展研究院常务副院长刘大成教授莅临授课,汇聚了来自大北农、中向旭曜、丰享农业科技、山东和立伟肥业、安徽瑞驰兰德、浙江品诚包装、青岛锦秀前程、根力多生物、河北宛苏农业科技、汉枫农业科技、南洋鸿基、兰晶生态、新菱花生态肥业、青岛绿洲农资等二十余位企业核心董事长/高管,通过课程讲授、案例诊断,深度研讨农业企业的生态构建路径与产业链重构逻辑,共探未来农业的共生之道。

01 顶层设计中的生态共识

大北农科技集团股份有限公司董事长、G50共建方邵根伙

大北农科技集团股份有限公司董事长、G50共建方邵根伙博士用“三个最好的”开场:“我们有最好的地方,聚集了最好的产业,现在又有G50这样最好的合作模式。”

邵博士指出,中国农业面临的是结构性重构与组织性更新的双重命题,企业不能再用传统“资源控制+规模竞争”的逻辑应对不确定时代的挑战。生态型企业、平台化组织、系统化合作,将是下一阶段农业企业实现“高质量发展”的主要路径。

他强调:农业企业在组织升级的过程中,要敢于价值共建、机制共治、资源共赢,走出了产品型企业向生态型组织转变的关键一步。

02 产业共建与生态协同的落地样本

![]()

大北农科技集团股份有限公司总经理郝笑一

大北农科技集团股份有限公司总经理郝笑一以《大北农绿色农华的协同实践与共创思考》为题,分享了绿色农华在农业服务转型、产业链共建中的深度实践。他指出,随着土地规模化经营和种地主体职业化趋势的加速,传统“卖产品”模式已难以满足农户“增产增收”的核心诉求,农资企业必须走向“系统集成商”和“全产业链服务者”的角色跃迁。

他提出以“技术共生”为核心理念,通过技术整合、主体联动、服务一体化,推动农业生态网从“分散割裂”向“协同共创”升级。他强调:“产品思维解决生存问题,产业思维决定发展方向。服务一体化、渠道重构、数字赋能,是农资企业突围的关键三策。”

03 生态启思:从“组织熵增”走向“系统升维”

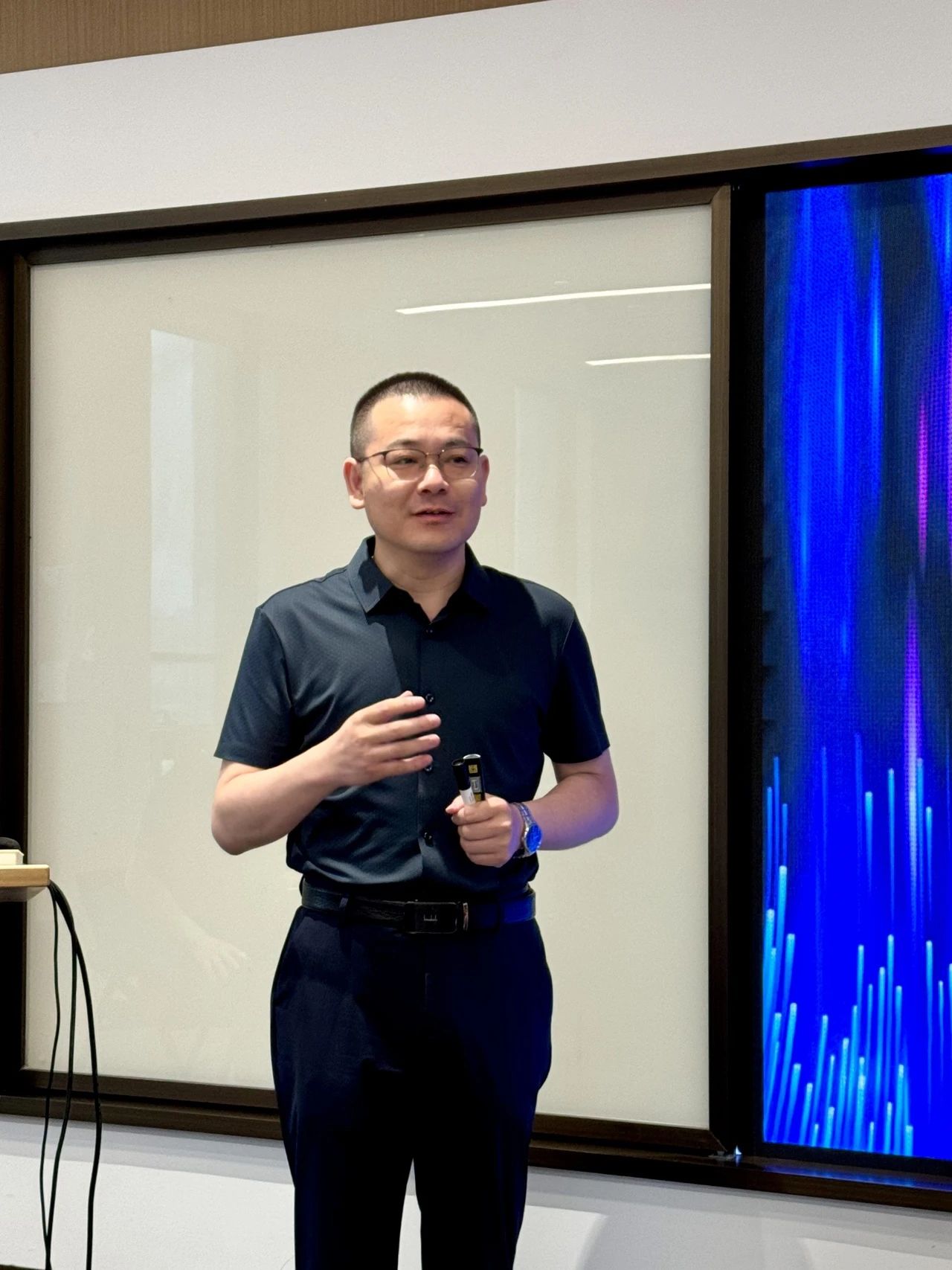

紫荆创新农业研究院副院长兼生态架构总顾问王瑞波

“系统升维的本质,是思维模型的升级。没有底层逻辑,就没有顶层战略;没有生态意识,就难有可持续的企业未来。”王瑞波老师强调。

在7月20日的首场课程中,紫荆创新农业研究院副院长兼生态架构总顾问王瑞波老师以《熵减置换·系统升维——生态型企业构建实战》为主题,深刻剖析了生态型企业构建的系统性方法。

王老师指出,当前企业正面临“熵增”困境,即资源消耗加剧、系统效率降低、组织僵化等问题,而“熵减置换”是企业突破困局、实现系统升维的关键。通过共生思维、指数型组织、战略2分法等工具,企业不仅能够打破传统管理模式的束缚,更能构建具有生命力的生态型组织形态。通过“熵减置换”与系统升维,构建生态型企业,方能在不确定时代实现持续演进。

他提出:“企业的组织结构决定裂变能力。传统的‘雇佣关系’正在向‘共创机制’转变,企业应当是生态共生体,而非单向经营体。”课程中提出的“谁的事、钱谁出、活谁干、怎么分”四大生态命题,直击生态协作的核心机制,成为全场高频引用的共识关键词。

课程中,王老师通过对多个农业企业案例的现场诊断,引导学员识别自身系统中的“中心路径依赖”“组织失配”“结构不适配”等关键问题,提出“共生网体构建”的落地路径。学员们在结构梳理与组织重构中展开热烈讨论,实现了理论输入与实践反哺的双向增益。

参观大北农

04 认知归拢:从理念共鸣到行动共识

紫荆创新农业研究院常务副院长刘振峰

课程最后,紫荆创新农业研究院常务副院长刘振峰作总结发言。他以两个关键词点题:“执行力”与“执行利”,深刻回应了本次研讨会的核心命题:“生态不是理念的堆叠,而是行动的验证;系统不是架构的炫技,而是机制的兑现。”

他指出,当前企业转型的最大困境,并非认知缺位,而是执行断层。我们谈组织重构,谈生态协同,谈系统升维,最终都要落实到一点——谁来执行,如何执行。

“执行力”决定企业能不能干,“执行利”决定大家愿不愿干。前者是组织结构的问题,后者是利益机制的问题。企业治理中,既要建系统,也要设机制;既要有方向,也要有抓手。

刘院长强调,生态企业”的建设路径一定是系统性的——从顶层设计到执行机制,从组织能力到治理结构,从价值共识到利益协调,必须一体推进、协同发力。

他鼓励所有G50企业家要将这两天的系统认知转化为“结构调整的任务清单”与“行动路线图”,并提出:“生态,不是一种状态,而是一种持续演化的能力。”

“让我们从系统中寻找确定性,在执行中实现跃迁,在共生中塑造未来。”

学员课程分享

05 农业组织转型正当其时

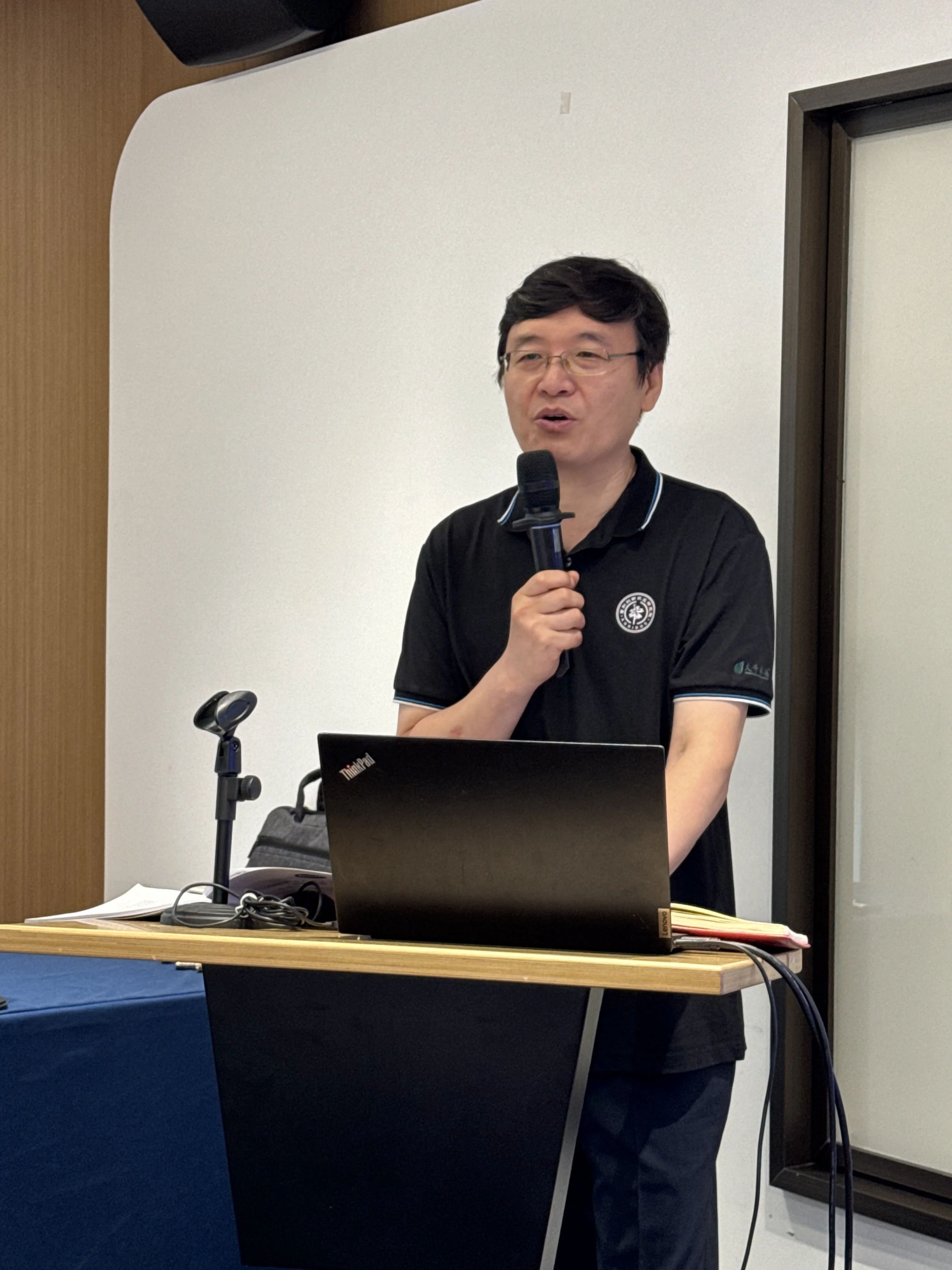

农业农村部全国农业技术推广服务中心首席专家田有国

农业农村部全国农业技术推广服务中心首席专家田有国博士做了分享。他高度肯定了G50的平台价值,认为在中国农业步入高质量发展的关键期,生态型组织正成为企业破局的有效路径。他表示:“农业需要产业生态化。我们传统肥料企业的研发—流通—营销—服务四段式模式,正在被打破并重构。”

田首席指出,目前行业正进入以共创平台和生态协作为核心的新阶段。G50平台下的企业正在实现“组织进化与系统协同”的转型样态,这对于提升中国农业的科技创新能力、产品服务能力和结构适应能力具有战略意义。

06 全球视野:从供应链中寻找系统新解

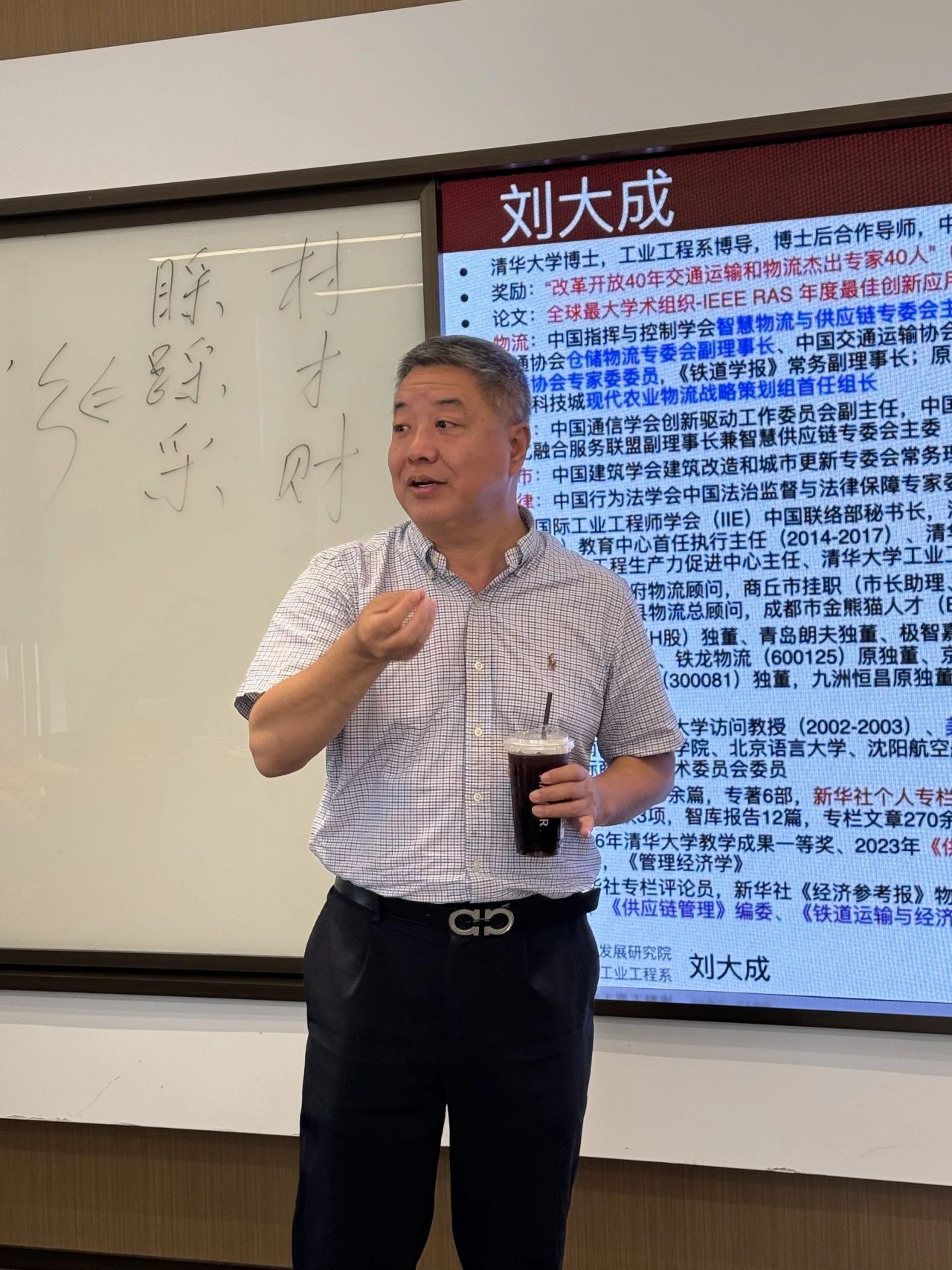

清华大学工业工程系博士生导师刘大成教授

7月21日,清华大学工业工程系博士生导师刘大成教授带来重磅课程《全球供应链重构与应对策略》。他从“超级全球化”走向“逆全球化”的历史演进讲起,详细解析了中美贸易脱钩、全球通道重构与供应链韧性重塑等宏观趋势。

刘教授指出:“当全球供应链变成国家安全问题,传统‘低成本+规模’的逻辑不再奏效。企业必须转向‘高韧性+快响应’的生态型供应链模式。”

他提出,未来中国农业企业的战略升级要把握五大系统性方向:

1.通道重构:聚焦北极航线、中吉乌铁路、TIR国际陆路通关;

2.数智升级:通过数智系统实现“感知—决策—执行”的闭环自动化;

3.组织协同:构建以平台为中台、以联盟为触点的供应生态网;

4.新生产范式:从“工业产能”迈向“算法主导”的柔性智造;

5.文化机制再设计:以股权思维与共享机制激活组织内部生产力

07 价值共建:在生态共振中生成产业未来

紫荆创新农业研究院执行院长徐子凌

紫荆创新农业研究院执行院长徐子凌在总结致辞中表示:“无论处在迷茫期还是创新期,G50都是未来的方向。它不是一个短期项目,而是农业企业生态化进化的长周期平台。我们要在这里开拓未来、描绘蓝图、共建共赢。”

她指出,G50的独特价值不在于提供答案,而在于激发“从企业向生态转变”的集体共识。这种共识之上,平台将持续推动以下三项行动:

1.认知对齐:通过前沿课程与行业共研,持续更新企业家的底层战略逻辑;

2.结构协同:推动企业在组织架构、股权机制与合作模式上进行实质性共建;

3.系统演化:围绕关键议题持续链接、实验与反馈,逐步生成农业产业系统新生态。

徐院长特别提到刘大成教授作为G50农业产业生态系统主席的深度支持,并指出: “一个有生命力的平台,不靠行政力量推动,而靠认知的吸引、价值的凝聚与机制的成长。”

徐院长也对G50未来的发展提出了期许:让这个平台成为企业家长期共创的系统土壤,让生态理念真正转化为企业的增长机制与组织方式。

G50私董研讨会(第二阶)合影